CRÉCY-EN-PONTHIEU (bataille de), 26 août 1346. Guerre de Cent* Ans, France,

Somme.

Au début de 1346, en dépit de quelques sérieux revers et de manifestations tangibs d'impéritie et de tergiversation, nul ne pouvait

dire du roi de France Philippe VI de Valois qu'il était d'ores et déjà le

vaincu de la guerre franco-anglaise commencée en 1337. Fort de ses ressources en hommes et en argent,

de ses alliances, il conservait une certaine capacité d'initiative. Ainsi

le montre le fait qu'il ait envoyé son fils aîné

Jean, duc de Normandie (le futur Jean

II le Bon), se battre avec une forte armée dans le SudOuest.

Alors commença, en mars-avril 1346, sous sa direction, le siège d'Aiguillon,

place située au confluent du Lot et de la Garonne. Dans un premier temps,

l'adversaire de Philippe de Valois, le Plantagenêt Edouard III, songea

à secourir Aiguillon et, d'une manière générale, à protéger son duché de Guyenne,

grâce à l'envoi d'un corps expéditionnaire dont il aurait pris la tête. Puis

il changea d'avis, à l'initiative d'un grand seigneur de Normandie, banni

du royaume de France, Godefroi de Harcourt, qui fit miroiter à ses yeux la

richesse et la vulnérabilité de cette proVInce.

Edouard III et son armée

débarquèrent à Saint-Vaast-Ia-Hougue, dans

le Cotentin, le 12juillet 1346. Ils se dirigèrent vers Rouen, par Saint-Lô

et Caen, en ramassant un immense butin et en bousculant avec une déconcertante

facilité les quelques forces qui s'opposaient à leur progression. L'idée

du roi d'Angleterre était sans doute dès le départ de gagner le nord de la

France et de donner la main à ses alliés flamands. Tactiquement, il s'agissait

pour lui de dévaster, de piller, d'incendier systématiquement le térritoire:parcouru par ses forces, afin de provoquer

la panique, la ruine économique et, plus encore, de montrer aux sujets de

Philippe de Valois que celui-ci était incapable de les défendre. L'éventualité

d'une bataille rangée n'était certes pas écartée.

Ayant atteint la Seine Edouard

III ne put la franchir - les ponts étaient coupés - et plutôt que de rebrousser

chemin, il en remonta le cours en direction de Paris. Parvenu à Poissy, il

fit mine de continuer vers l'est: le roi de France quitta alors Saint-Denis

avec ses troupes, leur fit rapidement traverser Paris et les massa à la hauteur

de Bourgla-Reine et d'Antony, afin de garder

le passage de la Bièvre et de contraindre le Plantagenêt soit à se battre

soit à se retirer. Grace à ce subterfuge, Edouard

III fit assez, aisément réparer le pont de Poissy et franchir la Seine à son

armée, en l'emportant sans peine sur les Amiénois qui gardaient la rive

droite. 11 s'agissait maintenant pour lui de passer la Somme: après plusieurs

tentatives infructueuses, un habitant du Vimeu, Gobin

Agache, lui indiqua le gué de la Blanchetaque, en aval d'Abbeville: là encore les Français

postés sur l'autre rive furent incapables de l'arrêter.

Dès lors, Edouard III se

trouvait dans le comté de Ponthieu, un fief dont il estimait qu'il faisait

partie de l'héritage de sa mère Isabelle, fille de Philippe IV le Bel. En

quelque sorte, il se sentait chez lui. Talonné par les troupes françaises,

il décida le 25 août de s'arrêter à Crécy et d'attendre calmement l'ennemi.

Les deux maréchaux de son armée, le comte de Warwick et Godefroi de Harcourt,

accompagnés de Renaud de Cobham, choisirent

soigneusement le site.

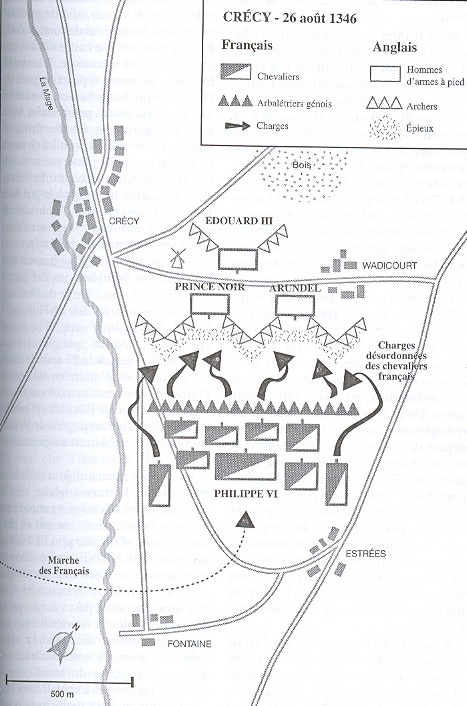

Le 26 août au matin, jour de

la Saint Barthélemy, l'armée anglaise, semble-t-il (car l'identification

exacte du site est loin d'être assurée) se mit en place sur un front d'un

peu plus de 1 500 m, de direction SW-NE, entre Crécy et Wadicourt. A l'arrière, les Anglais enfermèrent leurs

chevaux et leurs bagages dans un « parc » formé par les chariots dételés.

Il fut décidé que tout le monde combattrait à pied. Le roi installa son poste

de commandement en arrière des lignes de bataille, sur la motte d'un moulin

à vent. Il laissa à son connétable et à ses maréchaux le soin de disposer

les troupes: à gauche la bataille de son fils aîné, Edouard, prince de Galles,

forte peut-être de 800 hommes d'armes, 2 000 archers et 1 000 brigands ;

à droite, la bataille du comte de Northampton, avec 500 hommes d'armes et

1 200 archers; en retrait et en réserve, la bataille du roi, qui comptait

700 hommes d'armes et 2 000 archers. En tout, un peu plus de 8 000 combattants.

Dans les trois cas, les archers furent placés devant,

« en forme de herse » dit Froissart, les hommes d'armes

« au fond ». Durant la matinée du 26 et le début de

l'aprèsmidi, les Anglais eurent tout loisir de

se reposer et de se préparer. Leur position (ce que des sources contemporaines

appellent, non sans exagération, le « mont de Crécy») dominait une

sorte de dépression,

appelée la Vallée aux clercs.

Informé du débarquement en Normandie,

Philippe VI de Valois aurait pu, à la rigueur, laisser l'adversaire continuer

son chemin sans chercher à le poursuivre ni à l'affronter. Ainsi devait procéder

plus tard son petit-fils Charles V. Mais à l'époque, l'opinion n'était pas

prête à accepter un semblable comportement. L'on peut penser dès lors que

l'intention du roi de France était triple: mettre en défense le plus grand

nombre possible de points forts; gagner du temps en barrant la Seine puis

la Somme àEdouard III; profiter du répit pour

rassembler son ost. De fait, il fit jouer ses alliances hors du royaume,

recruta au prix fort des mercenaires et convoqua ses sujets nobles et non

nobles. Il put ainsi disposer, en théorie, d'une armée considérable comprenant

des milliers d'hommes d'armes, des milliers de « communes » fournies par un

assez grand nombre de bonnes villes,

des milliers d'arbalétriers génois: sa supériorité numérique était évidente;

encore fallait-il qu'il pût l'utiliser à plein.

Le 25 août, au terme d'une poursuite

vigoureusement menée, Philippe VI était à Abbeville, à une vingtaine de kilomètres

au sud de Crécy. Il passa la nuit du 25 au 26 dans le prieuré clunisien

Saint-Pierre-d'Abbeville. Il ne savait pas trop

où se trouvait l'adversaire. Mais il envoya en reconnaissance quelques uns

de ses chevaliers qui découvrirent les Anglais et lui rapportèrent que leur

position était excellente, en sorte qu'il convenait de ne pas les affronter,

du moins dans l'immédiat. Ici deux versions s'opposent: pour l'une, le roi

de France se rangea à leur avis mais fut débordé par sa noblesse, impatiente

de se battre; pour l'autre, il passa outre aux conseils de prudence, déclara

que ce jour-là il serait son propre connétable et maréchal, ajoutant: « Qui m'aime me suive. » De toute façon, Philippe de Valois devait faire

la preuve qu'il ne maîtrisait pas la situation.

Le combat commença vers 4 ou

5 h de l'après-midi, après que les Français eurent passé des heures harassantes

à s'approcher de Crécy. Il fut ordonné aux arbalétriers génois de s'avancer

vers les Anglais. Un orage éclata, suivi d'une pluie violente: plus tard,

on raconta que les cordes de leurs arbalètes s'en étaient trouvées distendues.

Edouard III, pour les impressionner, fit tirer quelques bombardes.

Le trait des Génois se révéla inopérant. Alors intervinrent massivement les

archers anglais. Leurs flèches étaient d'autant plus efficaces que les Génois

n'avaient ni annures ni boucliers (ces derniers

avaient été laissés avec les bagages, à l'arrière). Ils commencèrent à fuir.

Philippe VI crut à leur trahison: il ordonna non seulement d'écarter cette

« ribaudaille» mais de la massacrer. Dans la

bousculade et la confusion, les hommes d'armes français se mirent alors à

charger, au gré de leur initiative.

Informé du débarquement en Normandie,

Philippe VI de Valois aurait pu, à la rigueur, laisser l'adversaire continuer

son chemin sans chercher à le poursuivre ni à l'affronter. Ainsi devait procéder

plus tard son petit-fils. Charles V. Mais à l'époque, l'opinion n'était

pas prête à accepter un semblable comportement. L'on peut penser dès lors

que l'intention du roi de France était triple: mettre en défense le plus

grand nombre possible de points forts; gagner du temps en barrant la Seine

puis la Somme àEdouard III; profiter du répit

pour rassembler son ost. De fait, il fit jouer ses alliances hors du royaume,

recruta au prix fort des mercenaires et convoqua ses sujets nobles et non

nobles. Il put ainsi disposer, en théorie, d'une armée considérable comprenant

des milliers d'hommes d'armes, des milliers de « communes» fournies par un

assez grand nombre de bonnes villes, des milliers d'arbalétriers génois: sa

supériorité numérique était évidente; encore fallait-il qu'il pût l'utiliser

à plein.

Il y eut des hauts faits, de part et d'autre. Un moment

même, la bataille du prince de Galles se trouva en difficulté, mais elle

fut promptement secourue par celle du comte de Northampton. Le combat s'arrêta

à la nuit tombée.

Edouard III n'avait pas eu à

intervenir personnellement: il aurait même négligé de mettre son bassinet.

De même, pratiquement aucune des « communes» des bonnes villes de France ne

prit part au combat. Quant à Philippe de Valois, il se tint à l'écart, volontairement

ou non. A un moment donné, cédant peut-être à la pression de son entourage,

il quitta la place pour trouver refuge dans le château de Labroye, près de Hesdin: «Ouvrez, ouvrez, châtelain,

c'est l'infortuné roi de France » (Froissart).

Le roi d'Angleterre n'osa pas

poursuivre les Français en fuite. Le lendemain matin, ses troupes firent

un grand massacre de «communes» qui ignoraient peut-être la « déconfiture» de la veille:

Abbeville, Saint-Riquier, Rouen, Beauvais, Amiens. Une bataille de chevaliers,

conduite par l'archevêque de Rouen et le grand prieur de l'Hôpital de la

langue de France, subit le même sort. Puis Renaud de Cobham, accompagné des hérauts d'armes des deux camps,

entreprit de compter les morts et d'identifier ceux d'entre eux qui étaient

de lignage noble. Si l'on en croit Froissart, il y aurait eu, dans le camp

de Philippe VI de Valois, les victimes suivantes: 11 princes (dont Jean l'Aveugle,

roi de Bohême et comte de Luxembourg), un prélat, 80 bannerets, 1 200 chevaliers

d'un écu et 30 000 autres combattants: écuyers, bourgeois, bidauds, Génois, gens de pied. Les pertes anglaises

auraient été insignifiantes. Il semble effectivement qu'il y ait eu très

peu de prisonniers, soit que dès avant la bataille Edouard III ait ordonné

de ne prendre personne ni à rançon ni à merci, soit qu'il ait laissé agir,

à son corps défendant, les pillards et les ribauds de Cornouailles et du pays

de Galles qui tuaient sans pitié les hommes d'armes mis à terre. Cependant,

d'autres sources font état de pertes bien moindres: un témoin anglais parle,

pour la journée du 26, de 1 542 morts, sans compter, il est vrai, les fantassins

et les gens de communes. Gilles le Muisit mentionne

de son côté la mort de 4000 gens de pied et 700 hommes d'armes.

Froissart, pour tenter de saisir

le déroulement de la bataille, interrogea des chevaliers des deux camps: Jean

Chandos et Barthélemy de Burghersh d'un côté,

le sire de Montmorency et l'entourage de Jean de Hainaut de l'autre. Tous

furent d'accord pour estimer qu'il n'y avait eu ni « convenant "

ni «arroi» chez les Français.

Dès le départ la partie était perdue pour Philippe VI. «Ces gens sont nôtres

», auraient dit les experts anglais, tandis que les « sages chevaliers de

France » se seraient exprimés ainsi: «Nous

sommes partis pour tout perdre, car il n'y a point de bonne ordonnance en

nous. »

Dès le 31 août, Edouard III

se trouvait devant Calais*, dont le siège commença le 2 septembre. Quant

à Philippe VI, il gagna Amiens, puis licencia les restes de son armée, tout

en envoyant des troupes à Saint-Orner, Béthune,

Boulogne-surMer, Arras, Lille, Douai et Tournai,

pour empêcher le pire.

Philippe CONTAMINE